MRIやMEGを活用した脳機能計測・解析

印刷する

印刷する

特徴・優位性

- 人間の多様な感覚刺激に伴う脳活動を、高精度に計測し精緻に解析

- アンケートのような主観的評価ではなく、「脳に直接聞く」客観的な評価が可能

用途・応用分野

- NICTの保有するMRIやMEG等の大型脳活動装置を使用し、操作や計測・解析のノウハウを提供

- 医療応用や教育、認知科学研究、コンテンツ評価、マーケティングなどを目的とした共同研究

概要

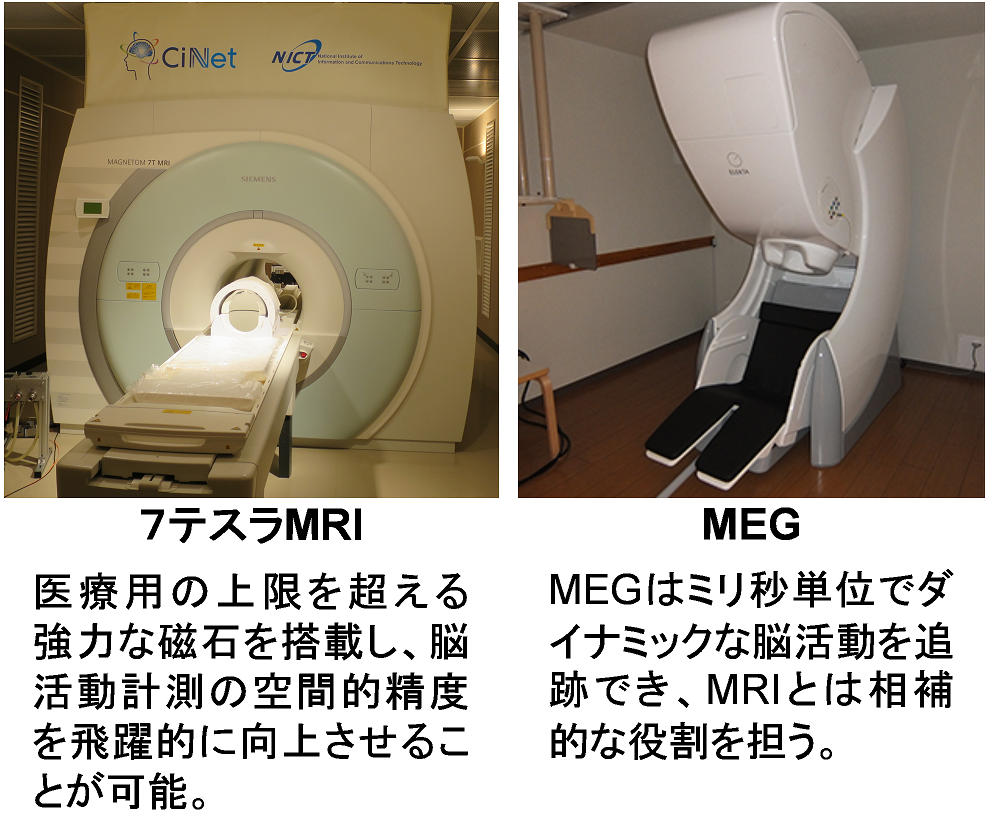

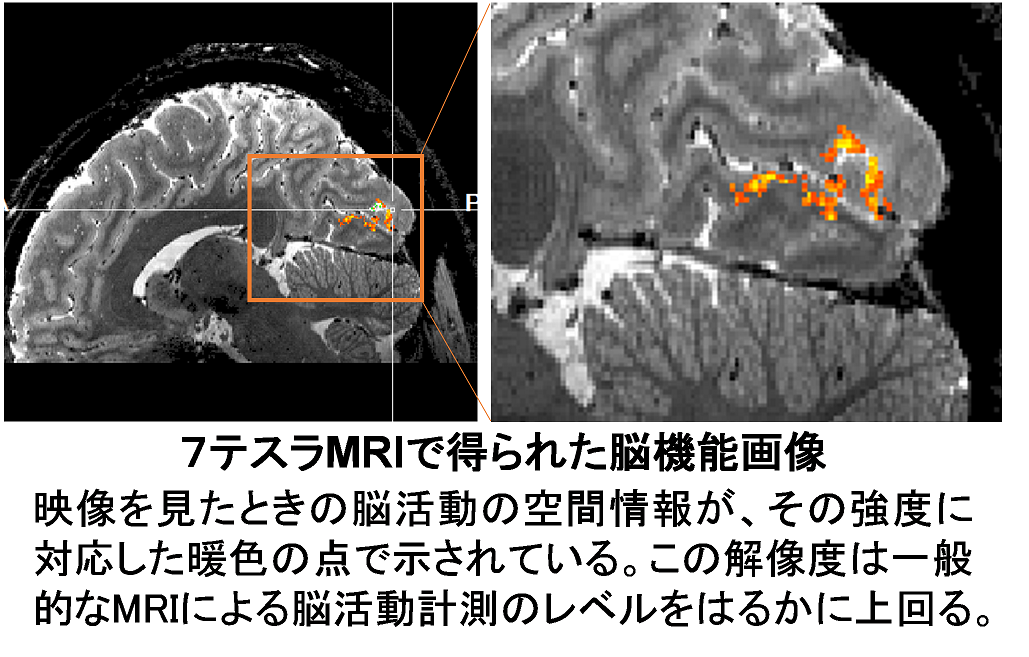

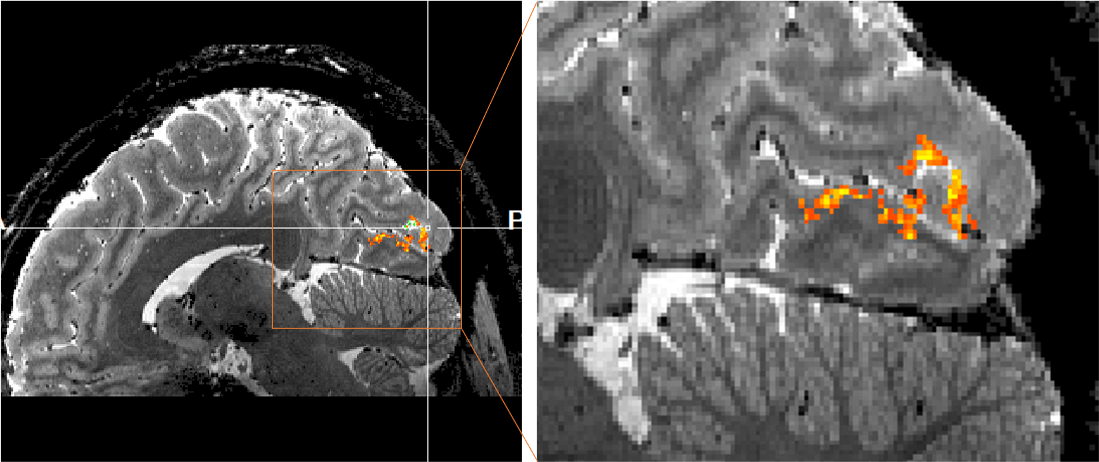

NICT脳情報通信融合研究センター(CiNet: Center for Information and Neural Networks)では、大型の脳活動計測装置を整備し、専門家による操作や計測・解析のノウハウを提供することにより、脳に関心のある企業や研究者の様々な要望に応える研究体制を整えています。CiNetには高性能のMRI(磁気共鳴イメージング装置)4台とMEG(脳磁図計測装置)1台があり、視覚、嗅覚、聴覚などの感覚を刺激しながら人の脳活動を計測することができます。*1[関連情報]

CiNetではこの結果を解析することにより、人間の感覚、運動、認知などに関わる脳の反応を読み解く研究を行っています。例えば、映像視聴時の脳活動データを大規模に集めて解析することにより、脳活動から人が何を見て何を感じ取ったのかを予測できます。即ち、アンケート調査のような主観的評価方法とは異なる、「脳に直接聞く」という客観的な評価が可能になります。これら脳機能計測・解析の環境は、様々な分野の企業や研究機関との共同研究に利用されています。*2[関連情報]

企業や研究機関の研究目的や社会実装戦略に合わせて、CiNetの研究員とテーマ及び研究計画を策定し、CiNetが有する脳計測装置、及び計測・解析技術を用いた共同研究を立ち上げることが可能です。なお、脳計測装置の利用は共同研究契約に基づいてのみ行うことになります。また、診断を目的とする利用はできません。(2025年6月19日更新)

*テスラとは磁束密度の単位で、磁石の強さを表す。

MRIやMEGを活用した脳機能計測・解析

関連情報

- 公式サイト:CiNet脳情報通信融合研究センター

- AIデータテストベッド公式:AIデータテストベッド

*1 CiNetで基礎研究として行っている脳情報研究については、AIデータテストベッドの「脳情報関連」で文献や実験データを部分的に公開しています。 - NeuroAI:脳情報通信技術から生まれた基盤技術NeuroAI

*2 株式会社NTTデータ、株式会社NTTデータ経営研究所との共同研究により、脳活動の解析から脳活動を予測するモデルを開発し、コンテンツの評価を行うプラットフォームを構築することに成功しています。

- 公式サイト:CiNet脳情報通信融合研究センター(https://cinet.jp/japanese/)

- AIデータテストベッド公式:AIデータテストベッド(https://ai-data.nict.go.jp/)

*1 CiNetで基礎研究として行っている脳情報研究については、AIデータテストベッドの「脳情報関連」で文献や実験データを部分的に公開しています。 - NeuroAI:脳情報通信技術から生まれた基盤技術NeuroAI(https://nttdata-neuroai.com/)

*2 株式会社NTTデータ、株式会社NTTデータ経営研究所との共同研究により、脳活動の解析から脳活動を予測するモデルを開発し、コンテンツの評価を行うプラットフォームを構築することに成功しています。

担当部門

未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター(CiNet) 企画室 外部連携企画グループ