生きた細胞を活用したケミカルバイオセンサー

印刷する

印刷する

特徴・優位性

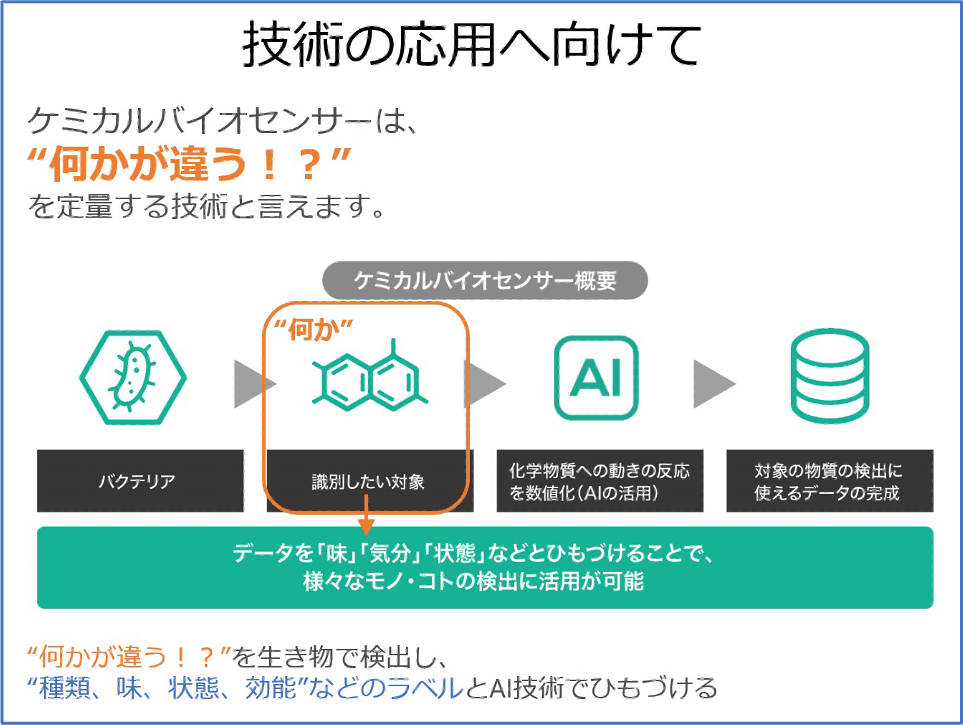

- バクテリアを使って化学物質水溶液の特性を数値化し、数値化されたデータをAI技術と組み合わせることによって物質の識別や効果の評価が可能

- 物質の個々の成分を分析するのではなく、水溶液全体の「違い」を識別し、分類することで液体を識別

用途・応用分野

- 尿や唾液といった動物の体液から、健康状態を判定するようなヘルスケア分野

- 土壌や水質などを対象とした環境、農林水産分野

- 食品/飲料の分析のための化学分野

概要

バクテリアは走化性と呼ばれる性質により、液体の特徴に応じて動きを変化させます。本技術では、この動きの変化を利用することで液体の評価・分類を実現します。

液体の評価・分類は、

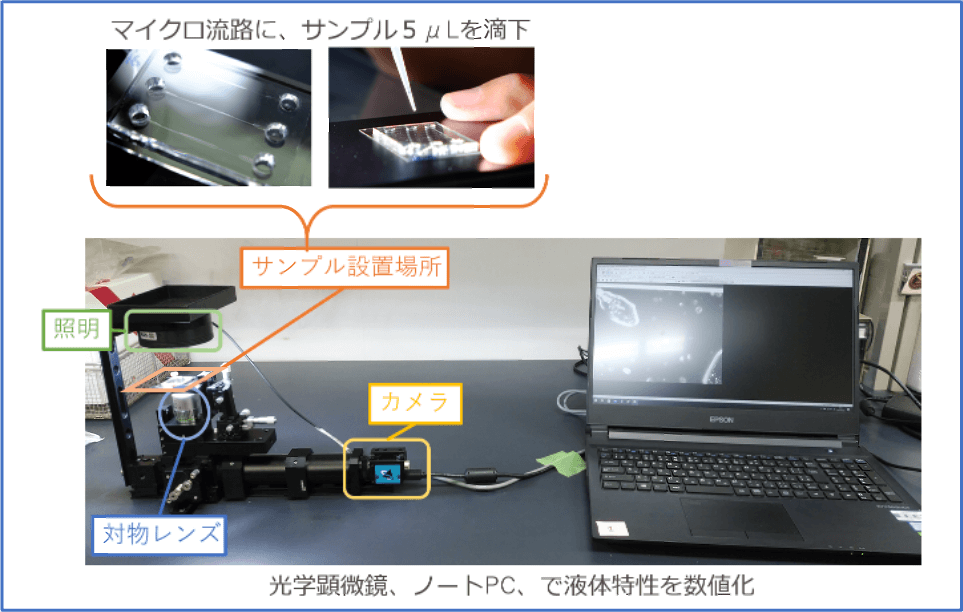

- (1)光学顕微鏡でバクテリアの動きを観察することで、液体データの数値化を実現(感覚器)

- (2)数値化された液体データを、ラベル・アノテーション(種類、味、状態、効能)に紐づけしたデータベースを構築(記憶)

- (3)試験試料(ブラインドサンプル)の数値データがマッチするサンプルを(2)で構築したデータベースから検索する(判定)

という一連の流れにより実施されます。“利き酒”を行うようなイメージです。

ケミカルバイオセンサーは、“何かが違う!?”を生き物で検出し、AI技術により“ラベル(アノテーション)”を判定する技術です。現在、識別したい対象(目的)のサンプルを提供し、データベース構築に協力して頂けるパートナー企業を募集しています。

初期段階では計測・データベース構築を当方で行い、将来的には計測システムの提供によるオンサイト計測活用なども行う予定です。(2025年6月19日更新)

生きた細胞を活用したケミカルバイオセンサー

関連情報

- 公式サイト:NICT×YOUケミカルバイオセンサー

- ユースケースページ:ケミカルバイオセンサー~定量的な評価が難しかったモノ・コトを、バクテリアで識別~

- プレスリリース:2022.03.15.走化性を持つバクテリアを用いた新たな化学情報識別技術を開発

- 特許:6631771号 7378788号

- 文献:Tanaka et al., Bayesian-based decipherment of in-depth information in bacterial chemical sensing beyond pleasant/unpleasant responses, Scientific Reports vol. 12, : 2965 (2022)

- 公式サイト:NICT×YOUケミカルバイオセンサー(https://www2.nict.go.jp/advanced_ict/bio/ChemBioSensor/index.html)

- ユースケースページ:ケミカルバイオセンサーユースケース(https://www.nict.go.jp/riac/usecase_Chemicalbiosensor.html)

- プレスリリース:2022.03.15.走化性を持つバクテリアを用いた新たな化学情報識別技術を開発(https://www.nict.go.jp/press/2022/03/15-1.html)

- 特許:6631771号 7378788号

- 文献:Tanaka et al., Bayesian-based decipherment of in-depth information in bacterial chemical sensing beyond pleasant/unpleasant responses, Scientific Reports vol. 12, : 2965 (2022)

担当部門

未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センター バイオICT研究室 生体物性プロジェクト

未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センター バイオICT研究室 生体物性プロジェクト(https://www2.nict.go.jp/bio/seitai/)